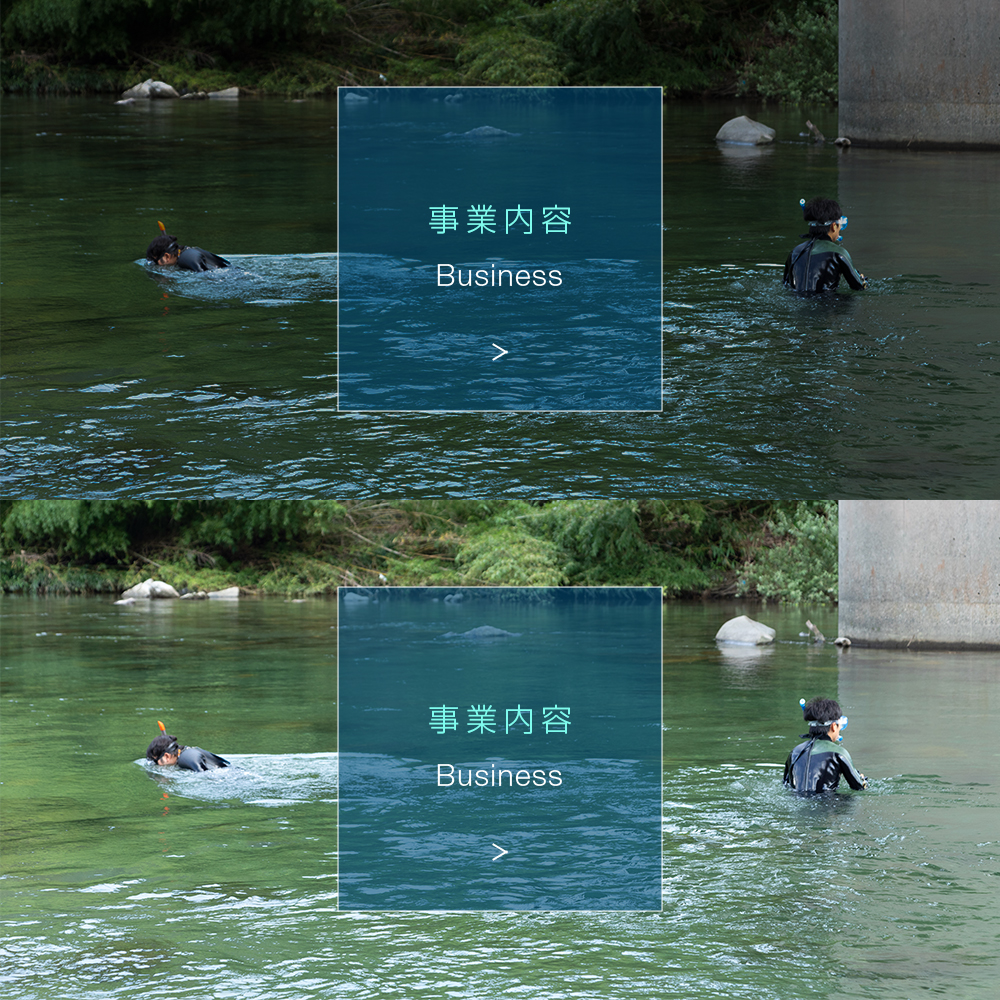

土木計画・設計部門

長年培ってきた「近自然工法」の技術と経験を活かし、環境への負荷を最小限にしつつ、より多くの生物が生息できる川づくりや景観づくりのあり方・手法を提案しています。

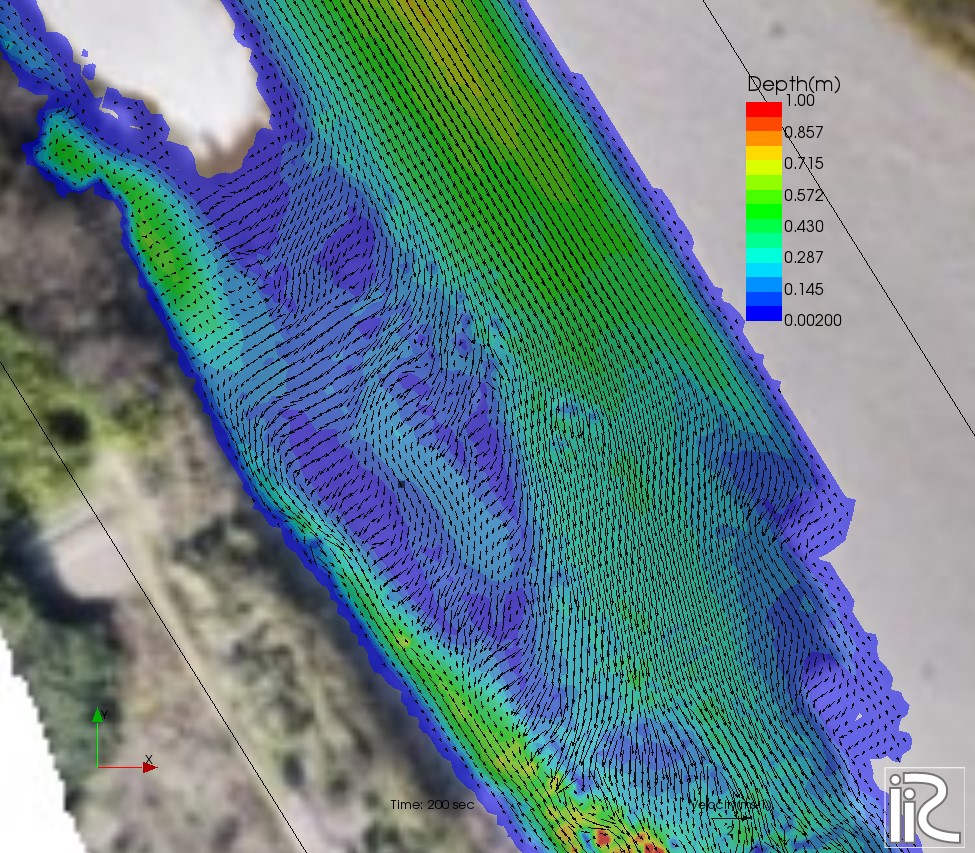

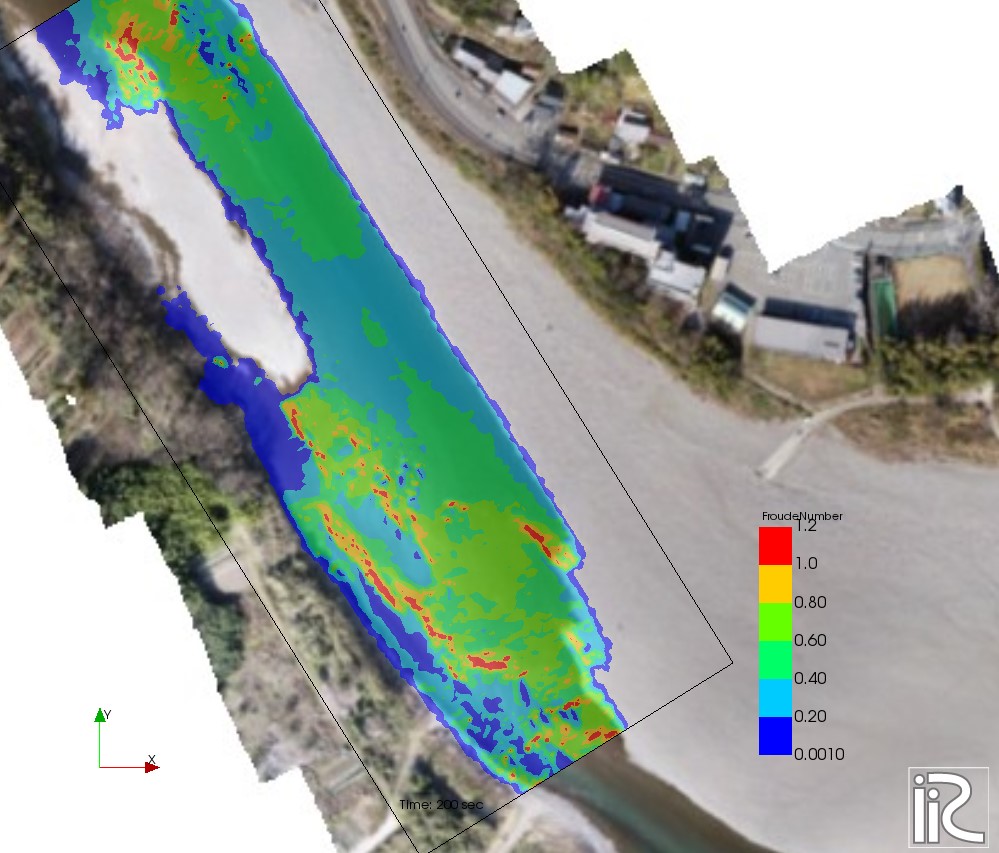

技術開発・研究

自然、特に河川は各現場で特徴があり、また絶えず、新しい課題がでてきます。弊社では、創業者・福留脩文の時代から、新しい取り組みにチャレンジさせてきていただいており、追跡調査等を基に新たな取り組みの理論的な構築を目指すとともに、次なる新たな課題解消への技術開発も行っています。

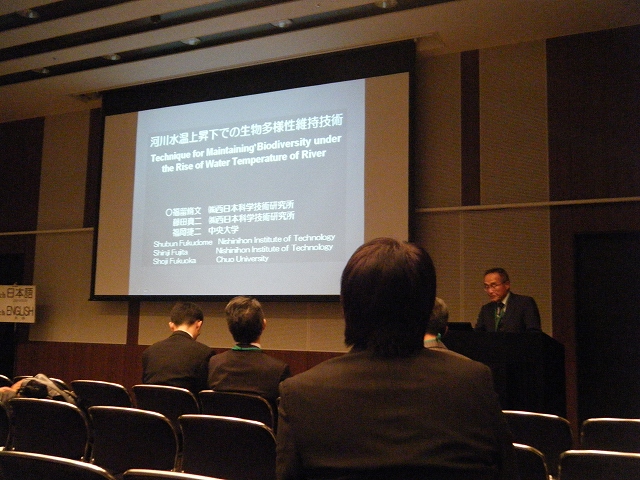

また、地域への還元・次世代への継承のため、論文等へとりまとめ、発表できるよう研究を進めています。

近自然工法=人間活動と生物生存両立のコンセプト!

スイスで誕生した近自然工法

日本で近自然工法を発展させていくためには、日本の気候風土、その土地の地形や地理的条件に合わせた考え方や技術が必要であり、わが国の伝統工法を導入してきました。