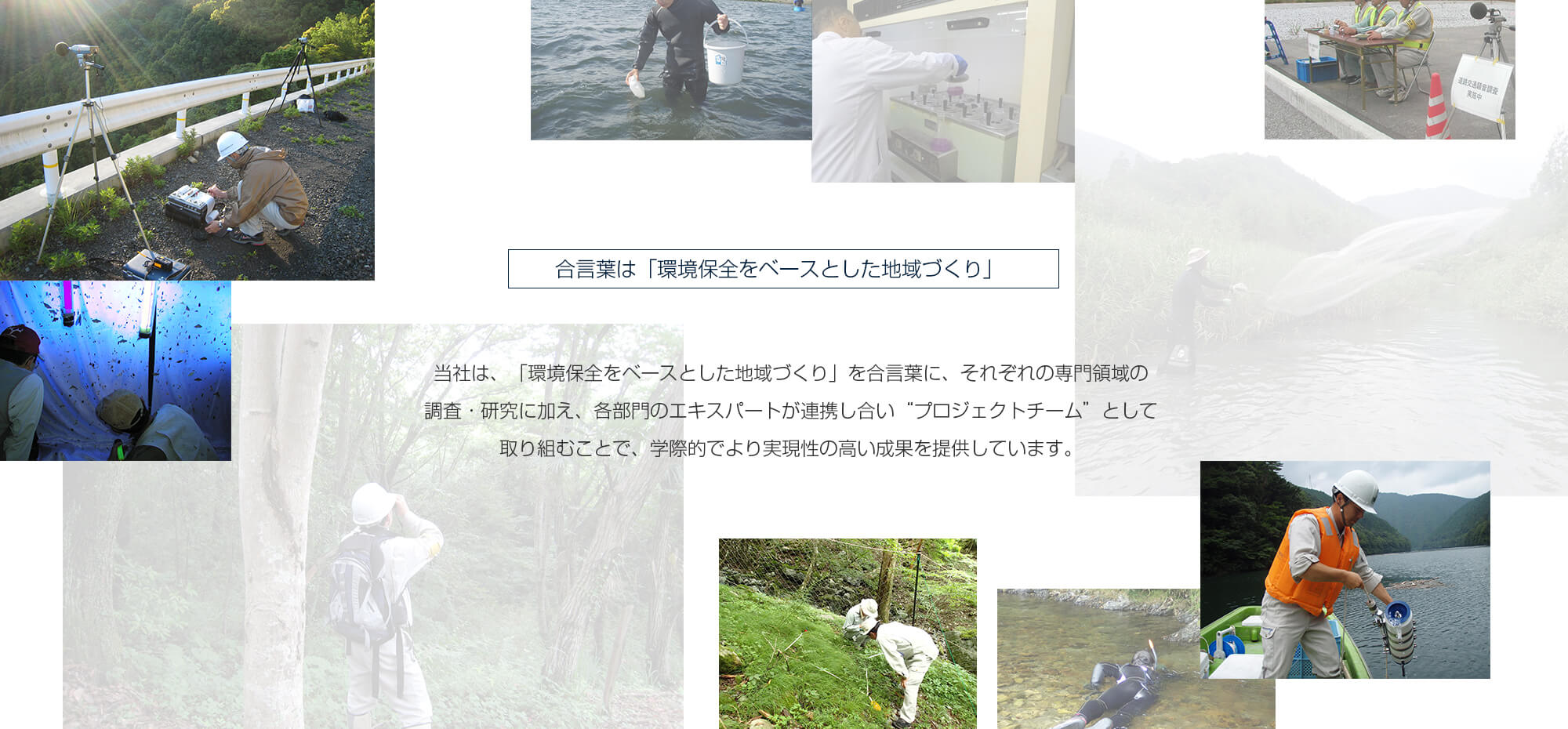

土佐の地も梅雨の季節となりました。今回は、四万十川を代表する川の恵みの一つであるテナガエビについてご紹介します。

四万十川でのテナガエビ漁は4月頃から始まります。四万十川でもっともポピュラーな漁法は“エビ筒漁”とよばれるもので、塩化ビニール製のパイプをロープでつないで川岸に沈めます。漁師さんの中にはエビ筒を百個以上沈める方もいます。エビ筒漁に使うエサは、以前は米ぬかが主流でしたが、最近は「手が汚れない」ドッグフードを使う方も多いそうです。エビ筒には“カエシ”が付いているため、エサに誘われていったん筒に入ると出ることができません。漁獲されたテナガエビは市場に出荷され、時季にもよりますが1キロ当たり3~4千円の値がついているようです。

四万十川で主に漁獲されるテナガエビは、ヒラテテナガエビとミナミテナガエビの2種です。両種のオスはハサミの形で見分けることができます。ヒラテテナガエビは流れの速い瀬に、ミナミテナガエビは流れのほとんどない淵に棲んでおり、それぞれの形の違いも流れや河床に適応したものと思われます。四万十川におけるこれら2種の生態は平賀・山中(2005)に詳しく記されていますので、興味のある方はぜひご一読ください。

さて、肝心のテナガエビ料理法ですが、高知県の居酒屋では“唐揚げ”が定番メニューとなっています。これはビール党には絶品のツマミです。また、幡多地方(高知県西南部)の家庭では、キュウリと一緒に甘辛く煮付けて調理されるのが一般的です。こちらはやや甘目の味付けですがご飯がどんどん進みます。なお、煮付けの場合はキュウリを後で入れるようにしてください。キュウリを先に入れると煮崩れてしまうので要注意です。

テナガエビは夏の四万十に欠かせない味覚の一つです。四万十川を訪れた際には、ぜひテナガエビもご賞味頂ければと思います。

【引用文献】平賀洋之・山中弘雄.2005.四万十川中・下流域におけるミナミテナガエビおよびヒラテテナガエビの成長と繁殖.海洋と生物,27(1):3-9.

瀬に多いヒラテテナガエビ

幡多地方のテナガエビの煮付け。キュウリと煮付けるのが特徴です。